SPECIAL

×

脚本:日置じゅん(D-6th)

×

演出:毛利亘宏

ミュージカル「黒執事」の新作は、舞台化は不可能と言われてきた「緑の魔女編」。それを可能にしたのは原作者の枢やな氏と、彼女からの信頼が厚く3度目の脚本参加となるTwo hats Ltd.さん、そして枢氏のスタッフで脚本に参加する「D-6th」所属の日置じゅんさん、演出の毛利亘宏さん、この4人のかなり密な協力体制です。台本の第一稿が上がった段階で、脚本担当のTwo hats Ltd.さんと日置さんに演出の毛利さんにも参加していただき、今作の脚本制作について貴重なお話を伺いました。

原作が生み出される場の空気を脚本に乗せて

――原作の枢先生もディレクションとして加わっての脚本制作だと思います。このインタビューの時点では第一稿が上がっていますが、これがどのような手順を踏んで生まれたのかを教えていただけますか?

日置最初に演出の毛利さんに漫画の流れを要約したものを作っていただきまして、まずそれをもとに舞台上で何が可能なのか、どうすれば自然に見えるかというところを考えていきました。その際には毛利さんに舞台としてどうしていくべきかというところをいろいろとご相談しましたね。その後、では舞台でどこをメインに『黒執事』として見せていきたいのかというところを今度は枢と話し合いまして、私の方で再構成をして箱書き(シーンごとに区切って要点を書き出したもの)を制作しました。それをもとにTwo hats Ltd.さんと一緒に脚本を制作したというのが、第一稿までの大まかな流れですね。特に今回、ミュージカルのシナリオが初めてで、曲の発注方法がよくわからなかったので、それは先輩であるTwo hats Ltd.さんに伺ってアドバイスをいただき初稿を制作いたしました。

――初稿に楽曲イメージが記載されていました。

Two hats Ltd.(以降ThL)ありがたいことに2017年の『ミュージカル「黒執事」-Tango on the Campania-』で脚本を担当させていただいた時に、その時も音楽を担当されていた和田俊輔さんと何度かお話しさせていただく機会があったんですね。和田さんから、具体的なイメージがあるんだったら教えてくれた方がテンションみたいなものがわかりやすい、と言っていただいて。作曲家さんに対して、他の楽曲を用いてイメージを伝えたり、ディスカッションするというのは失礼に当たりますか?と伺ったら、そんなことは全然なくて、その上で、演出とも話し合って作っていくと。今回の「緑の魔女と人狼の森」では、また和田さんが音楽を担当されるということで、それを日置さんにもお伝えして、初稿に盛り込ませていただきました。

毛利僕も脚本を担当する時は、「こういう感じの曲」って基本提案するタイプですね。

――セバスチャン・ミカエリス役の立石(俊樹)さんもインタビューで、楽曲のイメージが具体的に記載されていたので気持ちが盛り上がったって仰ってました。

ThLそれは嬉しいです!

――枢先生から、脚本に対して具体的な要望というものもあったのでしょうか?

日置最初に枢と話したのは、今回の物語の中で特にキーとなる人物として、フィニアンとヴォルフラムを立てようと。それはTwo hats Ltd.さんにも最初にお伝えしました。そこが今回の大きな盛り上がりになるといいなと思っております。あとは、こういうキャラクター同士のやりとりが見たいよねとか、こういう展開だったらかっこいいよね、というような話を今回の舞台についてに限らずよく枢とするので、そういった理想を盛り込めたらいいなとは思っております。 原作の漫画を執筆している時に、現場でどんな話があって、どうやって盛り上がったか……みたいな原作スタッフの思いも込めて『黒執事』の世界観を深められたらいいなと今回は思っておりました。

フィニアン:糸川耀士郎

ヴォルフラム・ゲルツァー:小野田龍之介

ThLそれは現場で先生の近くにいる日置さんにしか書けないものですよね!

毛利こんなに原作の意向がダイレクトに伝わってくる脚本ははじめて!というくらい余すことなく何がやりたいのかが理解できる台本なので、演出にとってはこんなにありがたいことはないって感じですね!

日置「ここのフィニアンはアドレナリンが出まくっている状態だから!」みたいな(笑)そういう話を枢から聞きつつ、その想いが見えるような演出をお願いしている状況ですね。あとは、ミュージカルとしてお客さんの喜ぶものになってくれればそれでいいというのが枢としても一番強い想いなので、Two hats Ltd.さんと一緒にミュージカルとしてどうあるべきかというところをたくさんお話しできたかなと思います。

――脚本制作の過程で見せ方について、演出への要望のようなものもあったのでしょうか?

毛利こういうシーンを立てていきたいというお話はたくさんさせていただきました。それによって共通言語のようなものができた印象なので、この後の稽古と演出をつけていくというところがすごくスムーズだと思います。原作の先生とこんなに密にものづくりに臨めるというのはなかなかないですよね。

ThL「緑の魔女と人狼の森」のプロジェクトが始まった時、毛利さんと日置さん、枢先生が一堂に会して顔合わせをした、はじめましての時に、すでに結構なプランが原作の方々から提案されたのは驚きましたよね。本当の最初から「ここが舞台化にあたり課題だと思うんですけど」っていうのを日置さんや枢先生のほうが持ってきているという状況。

毛利具体的な話から入ったのですごいなと思いました。僕も9年ぶりにミュージカル「黒執事」に戻ってきたので、「今はこんな風につくっているんだ」って驚いたんですよ。

削ぎ落さないための方法

――コミックスでいうとだいたい4巻分くらいのものを2~3時間のお芝居にする、具体的な手法というのはあるのでしょうか?

日置凝縮とは少し違うかもしれないんですが、「削ぎ落さないための方法」というのはあると思います。必須のシーンではないけれど、『黒執事』としては嬉しいポイントなのでどうしても残したいというところは脚本にも書かせていただきましたし、箱書きの段階でTwo hats Ltd.さんにも「これはどうしてもやりたいんです!」っていうところは伝えていました。

ThLそうですね。以前自分が担当させていただいた「豪華客船編」も「寄宿学校編」も今回と同じぐらい長いストーリーで、やはり上演時間というのはかなり焦点になる部分ではありました。日置さんも仰っていましたが、凝縮とか短縮とはまた違う話で、ミュージカルならではの手法を駆使するというのはあります。「豪華客船編」の時に、原作にセバスチャンの回想シーンがあって、ファンとしてはすごく見たいシーンではあるが、ストレートプレイでやってしまったら25分はかかってしまう、という問題がありました。その時に和田さんと枢先生と相談して、「じゃあ、ここは歌にしましょう」といってできたのが、《私は執事、貴方は伯爵》というセバスチャンとシエルがどんどん成長していくというあの曲でした。これによって7分くらいのシーンにすることができたし、いただいた感想を見ると観客の方にも満足度高く観ていただくことができたということが分かりました。なので、ミュージカルとしての熱量といいますか、そこに重点を置く、どこのシーンを歌に持って行って、どこのシーンが感情の盛り上がりなのかというお話は日置さんとかなりさせていただきましたし、箱書きの段階でも毛利さんと「ここは歌かな?」っていう話はさせていただきました。箱書きの段階でも「ここは歌で!」という指示が多くありましたよね。

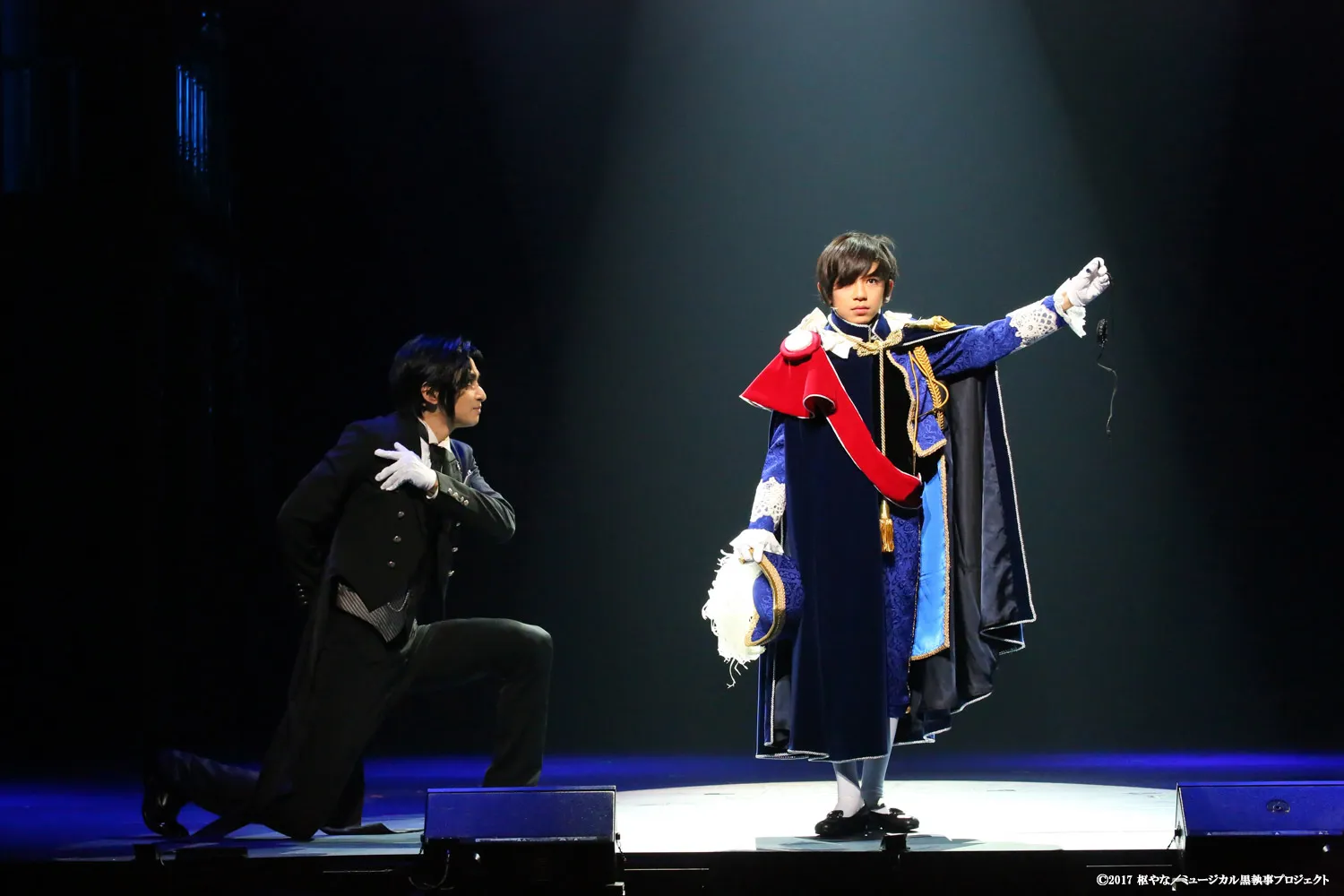

ミュージカル「黒執事」-Tango on the Campania-より

日置そうですね! 実現可能なのか不安な時も「こんなことはできますか?」ってお伺いすると、毛利さんが「できますよ」って仰って下さるのですごく心強いです。

毛利個人的な印象ですが、枢先生の描く原作の密度がむちゃくちゃ上がってると思うんですよ。だからこそ、ミュージカルの表現を活かして上演時間に収めるというジャッジがすごく難しいなと感じていて。同時にそのジャッジが今回の台本のなかには込められているというのも感じています。

――原作サイドと脚本家、そして演出家の密な関係が「緑の魔女編」の上演を可能にしているのだと、伝わってきます。先ほどフィニアンとヴォルフラムを立てようというお話があったと伺いましたが、その他に「緑の魔女と人狼の森」の脚本を執筆するうえで大切にしているものは何なのでしょうか?

日置私は枢を代表とする「D-6th」所属のスタッフとして、『黒執事』として何を重要視するべきなのか、『黒執事』ならではのものは何なのかというところを常に考えるようにしていました。今回の「緑の魔女編」は特に、霧の立ち込める森や、怪しい村、人気のない屋敷、といったとても魅力的な要素がたくさんあるお話なので、そこの良さと『黒執事』として大切なことは何なのかというところを脚本にする時に取りこぼさないように気を付けました。

ThL最初にD-6thさんから言われていたのが、生身の人間が目の前で演じる熱量であったりとか、舞台だからこその表現みたいなものをとにかく大事にしてほしいということで。漫画とは違う媒体であるので、ミュージカルならではの感動みたいなものを大切にして欲しいと。もちろん、原作で大切なところを守りつつも、チケットを買って観に来てくださる方にドンとミュージカルとして伝えて欲しいのだという話は、「豪華客船編」の時からされていました。枢先生と担当編集者さんの中で、毛利さんが「地に燃えるリコリス」でやられたマダム・レッドの回想の表現であるとか、そこから学んで今があるっていうのをお話しいただいていて。

毛利とても嬉しいです。僕にとってミュージカル「黒執事」って、やっぱり自分の演出家としての原点とも言える、すごい経験をさせてもらった舞台なので。「地に燃えるリコリス」を作ったときの格闘の日々というか、あれが自分の演出家としての生き方の礎になっている。だから、またこうやって新しい作品に臨めるっていうのは嬉しくもありますし、今の自分が試されているというのがすごくあるので、これはある意味覚悟を決めて臨まないと「9年間何をやってたんだ」っていう話になってしまいますね(笑)。だから、先ほど出た初回の打ち合わせの話のように、全部直球で言ってもらえるという状況でやらせていただいているのはすごく幸運なことで嬉しいんです。

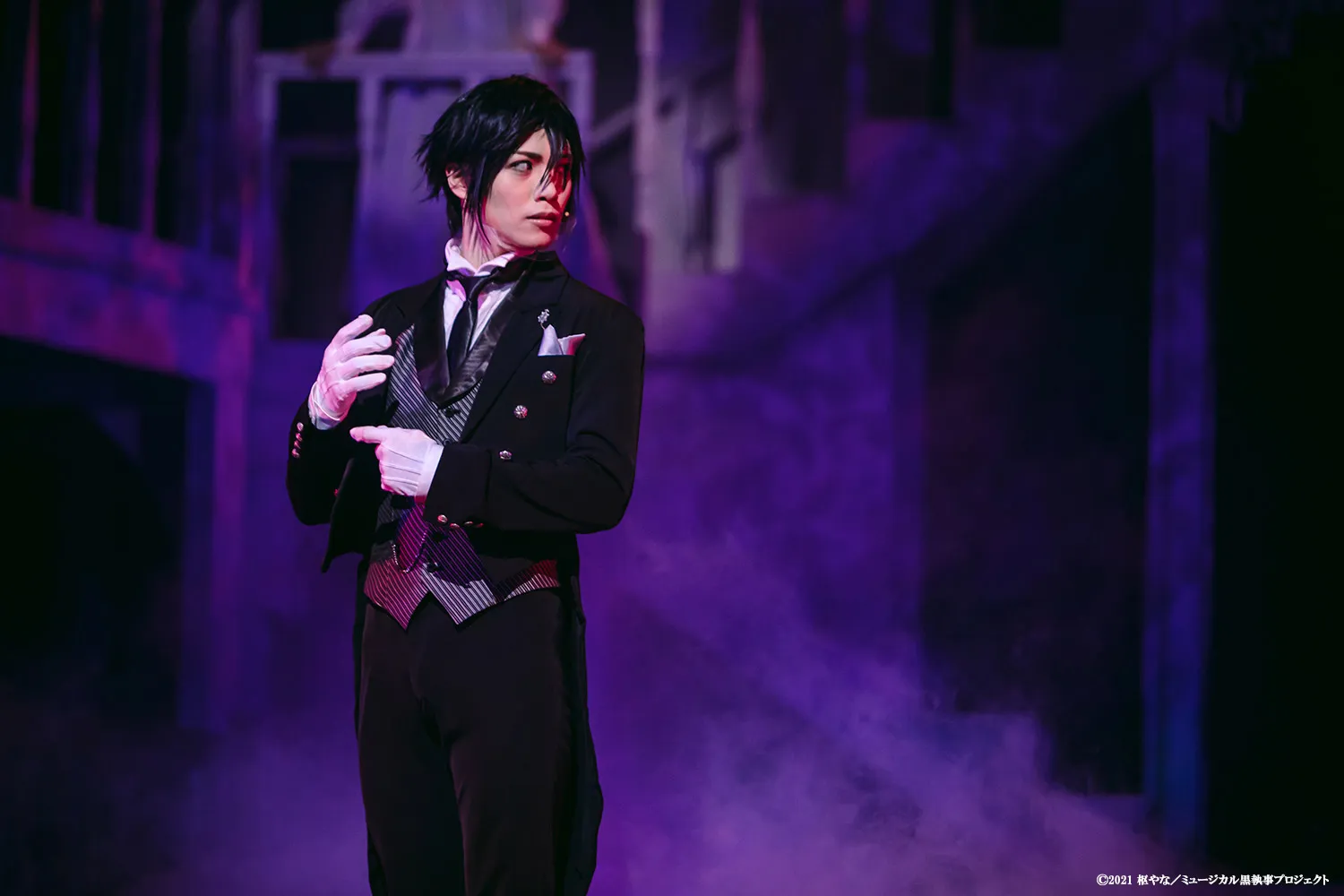

ミュージカル「黒執事」‐地に燃えるリコリス‐より

―――毛利さんは今回、演出家としての参加で脚本の執筆はされていませんが、演出家の目線でこの脚本をご覧になった時にどのように感じていらっしゃいますか?

毛利繊細さと大胆さのバランスがすごいと思って読んでいました。枢先生と脚本のお二人がすごく密にお話しをされて作っている感じが読んで分かりましたし、設計図として核が明確にある台本っていうのは、演出家としては挑みがいがあるというか、ワクワクしますね。

「人ならざる者」のかっこよさを!

――今回のキャストについてもお伺いしたいんですが、立石俊樹さんは3度目のセバスチャンを演じられます。

ThL立石さんは非常に上品でチャーミングな佇まいの方でいらっしゃるので、「寄宿学校編」ではちょっとセバスチャンの……人間をおちょくっているといいますか(笑)お茶目な部分を誇張して盛り込ませていただいた部分があります。ですが今回の「緑の魔女編」はセバスチャンの残酷さ、冷酷さっていうのもかなり全面に打ち出された展開になっていきます。それを立石さんがどう演じるのだろうかというのは、非常に書いていて楽しみな部分ではありましたね。

日置私も「寄宿学校編」を何度も拝見していますし、Two hats Ltd.さんに立石さんはセバスチャンをとても魅力的に演じてくださる方だと伺っていました。ですので安心して、今回のセバスチャンの見どころは「人ならざる者」ならではのかっこよさ、怪しさであるというのを前面に出しました。自分でも書きながら非常に楽しみに思っています。

ミュージカル「黒執事」~寄宿学校の秘密~より

ThLこれは話していいのかわからないですが、Two hats Ltd.の担当部分の箱書きに「ここで景気のいい、かっこいいセバスチャン」って書いてあって(笑)。

日置・毛利(笑)。

ThL「豪華客船編」ではまさに最大の敵である葬儀屋が立ちふさがっていて、バトルの中にちょっと余裕のないセバスチャンというのが出て来たんですが、今回は書いていて悪魔らしいセバスチャンがいると感じました。スタイリッシュなかっこいいセバスチャンっていう部分を重点的に書いているので、立石さんのファンの方にも期待していただきたいですし、枢先生も楽しみにしていましたよね。

日置はい。ファンの皆様にも、今回は怪しく妖艶なセバスチャンを是非楽しみにして頂ければと思っています。

――演出家の腕の見せどころですね!

毛利立石さんとようやくお話できたんですが、とても素敵な方ですね。僕も一瞬で好きになりました。

――座組の顔ぶれをご覧になっていかがですか?

ThLヴォルフラム役の小野田龍之介さんと、ババ様の天寿光希さんの存在がまさに“

日置シエル役の小林郁大さんも、ここでしか見られないシエルを演じてくださるのではないかと期待しています。シエルの見どころと言いますが、ここに全力を費やして欲しいというポイントを作りました。セバスチャンとどう関わるかや、フィニアンとどういうやり取りをするかというところで、シエルを魅力的に描きたいなと。また、アンサンブルの方々がほとんど女性で構成されているというのが『黒執事』ならではではないかと思います。魅力的なドレスがふんだんに見られるという……!

ThLレースとドレスがお好きな枢先生の『黒執事』ならではですもんね!

――最後にファンの皆さんにメッセージをいただけないでしょうか。

日置原作の『黒執事』がお好きな方にも、「生執事」がお好きな方にも、今回初めてミュージカル「黒執事」を見ますよという方にも、この世界観にたっぷりと浸っていただけるような魅力的な作品にしたいと思っております。歴史ある「生執事」の新たな1ページをお楽しみにしていただければなと思っています。

ThL自分は3作品目の参加になりますが、それぞれの作品で色が変わるというのが、まさにこのプロジェクトの魅力なのではないかなと個人的には感じております。今回はまた今までと違った、新しいキャストさん、新しい楽曲、新しいシナリオという、すべてが新しいプロジェクトになりますので、皆さんぜひ劇場まで足を運んで観に来ていただければと思います。完成が非常に楽しみです!

毛利原作の「緑の魔女編」はちょうど「地に燃えるリコリス」の再演の頃に読んだ記憶があって、当時やってみたいなと思っていたんです。でも、舞台化するには難しいところがいっぱいあるなとも感じていたんですよね。それが、枢先生と、脚本家のお二人のタッグで台本にすることができて、自分が演出させていただけるということが本当に嬉しいです。この現実と繋がるファンタジーをしっかりとお届けしたいと思っています。

取材・文=沼田由佳